€ 0,00Vedi carrello

Alberto Buttazzo, l'ultimo dei tipografi romantici

Nel marzo del 2019 abbiamo incontrato Alberto Buttazzo, cuore pulsante della storica Tipografia del Commercio: un luogo ricco di macchinari dell'800 e del 900, ancora in uso, da cui è passato un secolo di caratteri, manifesti e locandine.

Tempo di lettura: 6 minuti

“Allora, da dove iniziamo?”, chiede Alberto, dando il tempo di riprendersi dallo stordimento emotivo. “Qui, c’è tutta la mia vita! Buttazzo: tipografi da tre generazioni. Partirei con le presentazioni: lui è nonno Umberto, il classico tipografo compositore - spiega indicando il ritratto di un uomo con baffi risorgimentali - lui, invece, è mio padre, l’artista Antonio Buttazzo!”, rivela accomodandosi su una panca che avrebbe conciliato i ricordi. “Era il 1926: quell’anno mio padre tornò da Venezia dove era stato militare con le idee molto chiare e fondò, insieme al nonno, La Teatrale”. Nel ‘34 quel nome, “troppo equivoco”, fu rimpiazzato da quello attuale. La sede era in via dei Conti di Lecce, vicino piazzetta Arte della stampa. La sua passione per la lirica e il teatro lo portarono a specializzarsi nei manifesti di settore; così, mentre i suoi concorrenti confezionavano opuscoli e libri, lui realizzava opere d’arte per le stagioni liriche e gli spettacoli di tutti i teatri leccesi: Politeama, Apollo e Ariston. Ma non c’era solo il teatro, ci si occupava un po’ di tutto, con una predilezione per la comunicazione immediata che permetteva di anticipare stili e tendenze: dalla Pop Art a tutto ciò che venne dopo. Un esempio? “Quella striscia di carta gialla”, spiega indicando un manifesto del ‘49 di uno spettacolo di Ugo Tognazzi e Lia Cortese, “la applicò per dare rilievo alle informazioni più importanti, un suo tratto distintivo, ancora oggi apprezzato.

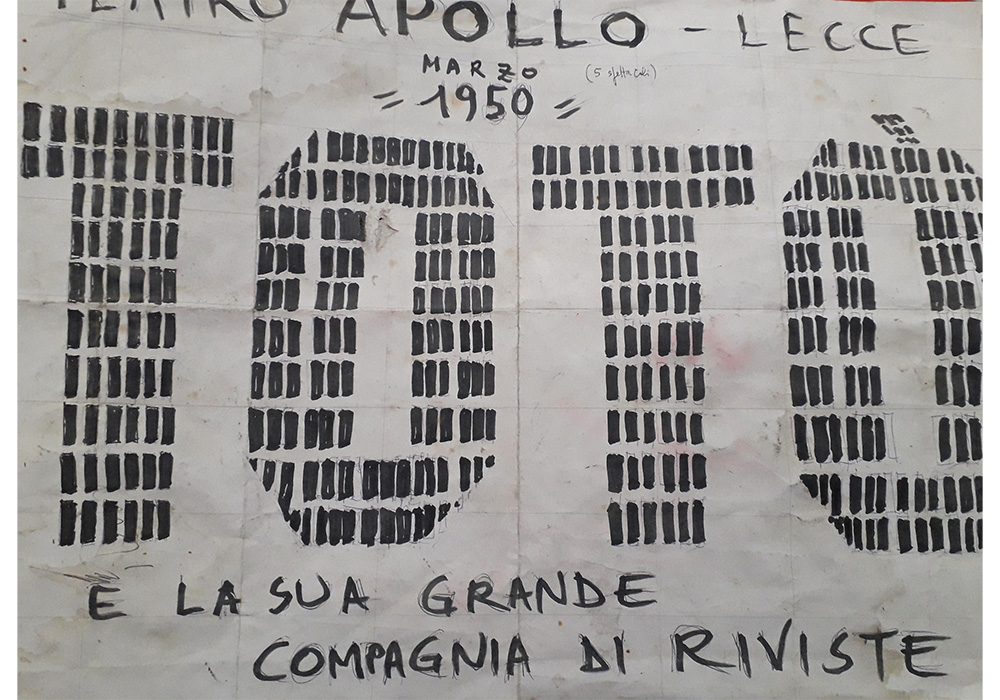

Era un avanguardista, dotato di una velocità senza pari: il prodotto nasceva in poche ore, senza misurazione alcuna, nemmeno per i grandi formati come il manifesto di Schipa, un otto fogli in cui le distanze venivano calcolate con gli occhi”, svela dirigendosi verso una scrivania stracolma di carte, dove una bozza di Alcide De Gasperi, in maiuscolo, fiancheggia un’Iva Zanicchi del ‘71. I ricordi riaffiorano stimolati da dettagli tipografici. Spulcia e trova, Alberto, dando inizio a una spola tra panca e scrivania che regala storie e cartoline dal passato. “Eccolo!”, ripete ogni volta, avvicinando il foglio a un palmo dal naso: “Tramwia Elettrica Lecce-San Cataldo. Orari dal 29 giugno 1930. L. 1.80. Non è permesso viaggiare in maniche di camicia o senza calzature”, legge con aria malinconica, prima di riprendere le fila del racconto. “Nel ‘57 mio padre morì, lasciando in eredità la grande passione per l’arte. Fui io a occuparmi dell’attività, il mio desiderio di innovazione fu, per fortuna, arrestato dalla crisi post Mani Pulite. Capii che il nuovo non aveva senso, quell’uomo aveva anticipato tutto. Decisi di fermarmi nel tempo: il futuro era già passato da qui”, rivela schizzando in piedi. “Andiamo alle macchine!”, esorta orientando il passo in un retrobottega in cui lo spazio è ridotto all'osso. “Direttamente dal 1920, la famosa pedalina di Totò!”, esclama orgoglioso azionando un meccanismo che catapulta nella Tipografia “Lo Turzo, pardon Lo Turco” de “La banda degli onesti”. “Anni fa venne qui la nipote. Le regalai una riproduzione che richiamava, stilisticamente, l’opera magna di mio padre: un 32 fogli, con lettere componibili, realizzato nel ‘50 per le cinque serate di Totò all’Apollo”, svela mostrando quel capolavoro.

Alberto si fa largo fra i macchinari, ferri scuri “con radici ben salde”, illustri antenati “dotati di un’anima”, assicura accarezzando la sua Marinoni di fine ‘800. “Vuoi vederla in azione?”, chiede balzando su come un giovanotto e indicando il punto esatto da raggiungere per “ammirare il meccanismo”. Quando rulli e rotaie iniziano a girare la sua espressione è poesia, i suoi occhi sembrano non avere mai conosciuto il disincanto. “Fu subito amore, mi entrò dentro senza abbandonarmi mai. È la mia linfa, solo che oggi i clienti posso selezionarmeli”, precisa ridacchiando. Poi si china e solleva un piccolo tassello con una “m” in rilievo che ripone, con naturalezza, in una cassettiera al centro della sala. Quel mobile è l'antica versione di ciò che oggi chiameremmo volgarmente “cartella caratteri”. A ogni cassettino corrisponde una lettera, a ogni lettera uno stile. E poi spazi bianchi, punteggiatura, numeri: centinaia di caratteri in piombo che i Buttazzo custodiscono dal 1930. Alcuni così piccoli, “che ci ho perso la vista, ma dhri 'cchiali propriu me nojane!”, confessa mentre riordina il ripiano superiore, appoggio improvvisato per carte colorate e vecchi cliché. “Leggi un po’!”, esorta afferrandone uno che, specularmente, risuona così: “oirogerG. olemraC eneB”. “Gregorio di Carmelo Bene” - rivela impaziente - “Teatro Apollo, 20 dicembre 1961. Un mercoledì, lo ricordo ancora. L’incisore mi portò il cliché sabato 19, il lunedì sarebbero partite le affissioni, quindi chiesi a due operai di tornare la domenica per finire il lavoro.

"Gregorio" di Carmelo Bene

"Gregorio" di Carmelo BeneL’indomani Lecce si svegliò innevata, gli operai non riuscirono a raggiungermi e io non ce l’avrei mai fatta da solo. Poco dopo, arrivò in aiuto tutta la compagnia teatrale, compreso Bene che lavorò personalmente al manifesto”, racconta fissando le ultime copie stampate. “Per Gregorio realizzai anche 50 esemplari, oggi in giro per il mondo, con un font particolare - continua indicando il cliché inciso riposto sotto un vecchio tagliacarte a ghigliottina - “l’unico ancora in funzione”, precisa tornando nella prima sala. In quello spazio, che oggi ospita anche eventi culturali, si incede lenti tra caratteri di legno, grandi come statue, e pile di carte formato comodino, su cui troneggia qualche foto di Schipa. Accanto, alcuni cliché impolverati attirano l’attenzione, i loro accostamenti bizzarri fanno sorridere: un Garibaldi accerchiato da madonne, lupe, socialisti e comunisti. Non un rebus, ma gli anni d’oro dedicati alla politica. “Arrivò il tempo dei partiti e delle elezioni del ‘48, caratterizzate dalla novità del Fronte Democratico Popolare che univa comunisti e socialisti sotto un unico simbolo incarnato da Garibaldi”, dice impugnando l’antico cliché. “Nel 2011 decisi di usarlo per i 150 anni dell’Unità d’Italia, realizzai 85 copie e ne inviai una a Napolitano che mi ringraziò”, racconta emozionato.

Poi, tira un lungo respiro e passa in rassegna tutti i manifesti, cercando di non tralasciare i dettagli. Dalle stagioni liriche agli spettacoli. Dal dopolavoro alle feste patronali, con due protagonisti indiscussi: San Giuseppe da Copertino in una splendida edizione del ‘30, “custodita da mio nonno che metteva da parte le prove stampa”, e il santo dei santi dei leccesi, Santu Ronzu, di cui Alberto conserva diverse edizioni. Da quella del ‘49, che quest’anno compie 70 anni, a quella del ‘48, un inchiostro blu su un giallo sbiadito, con cui la popolazione ringraziava il santo “per l’opera di protezione durante l’ultima guerra mondiale”, rivela leggendo tra le righe. Prima di congedarsi, sulla soglia, Alberto parla di progetti, futuro e piccoli grandi sogni, come quello di vedere una targa intitolata a suo padre in piazzetta Arte della stampa, “E se nessuno me lo concederà, vorrà dire che la metterò davanti a questa porta”, ripete commosso, alzando le spalle e fissando la grande insegna prima di tornare a lavoro. Ore 12, un altro treno è in partenza. Al comando, l’ultimo dei tipografi romantici che sosta fiero sulla sua Marinoni. Il bambino, già in postazione, rannicchiato vicino agli ingranaggi, poco prima del fischio solleva lo sguardo e guarda dritto in faccia quel capotreno già grande capace ancora di sognare. Si riconoscono. E, sul finale, accennano uno di quei sorrisi dolci che sgranano e illuminano persino due occhi piccoli e un po’ affossati.